提起喜马拉雅,人们往往想到雪山、冰川和珠穆朗玛峰。但在那片世界屋脊之上,生活着一群与世隔绝却又坚韧顽强的人。

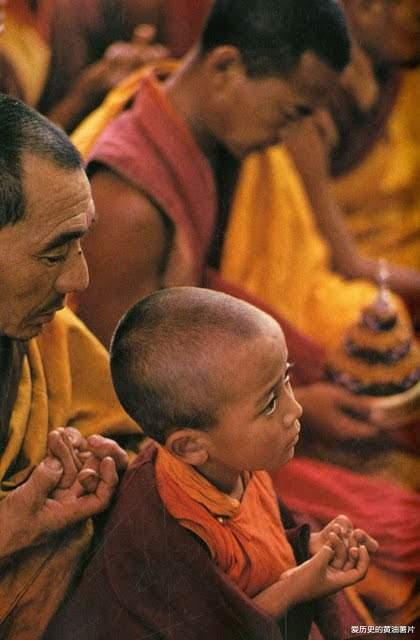

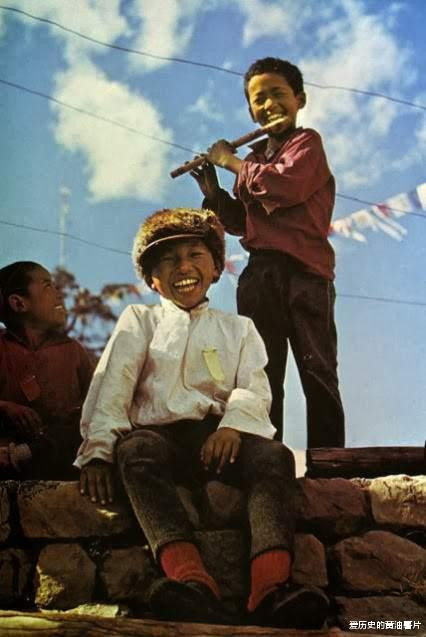

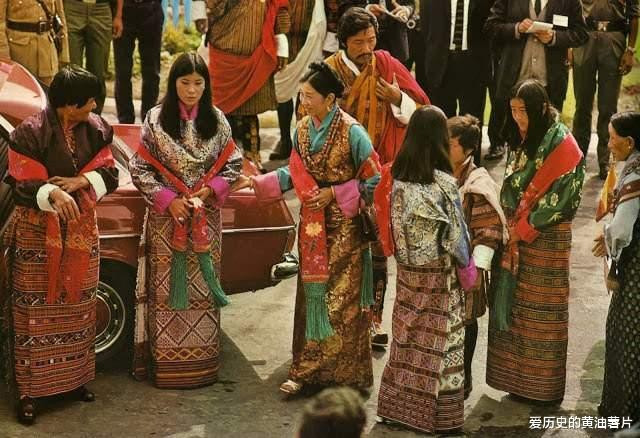

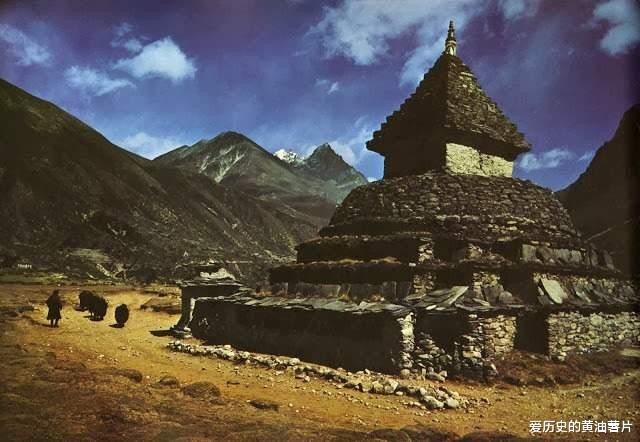

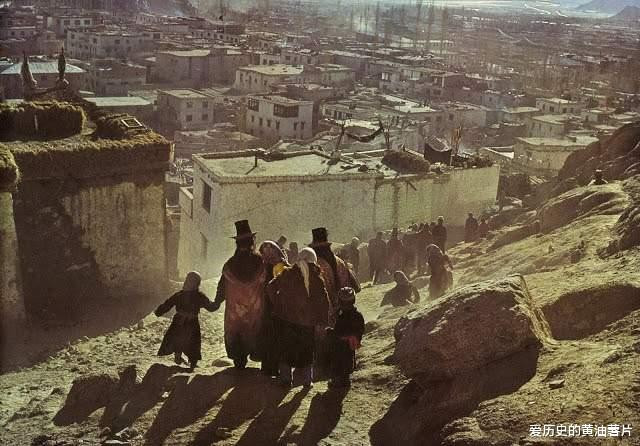

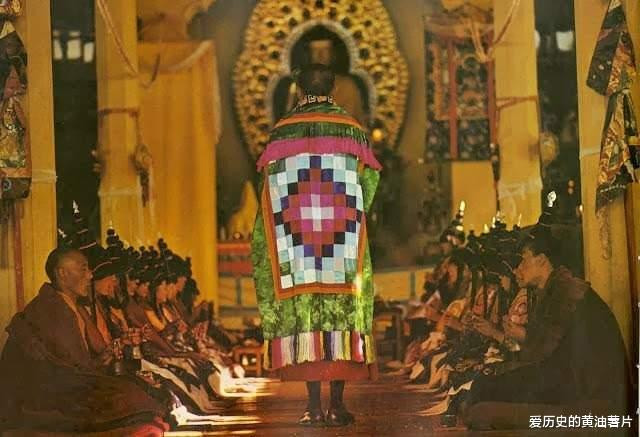

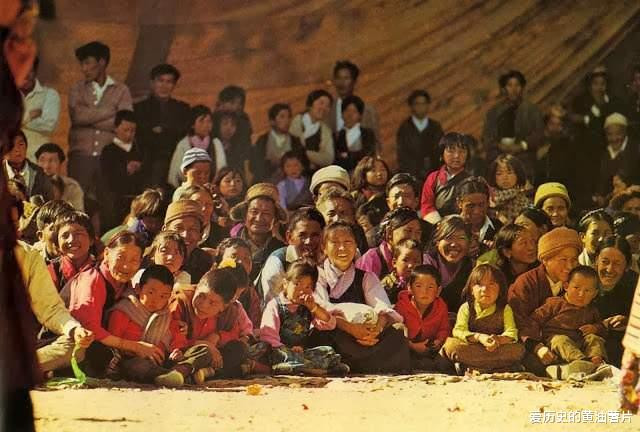

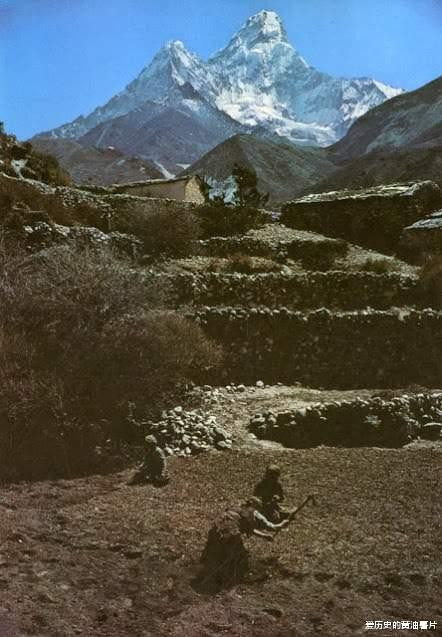

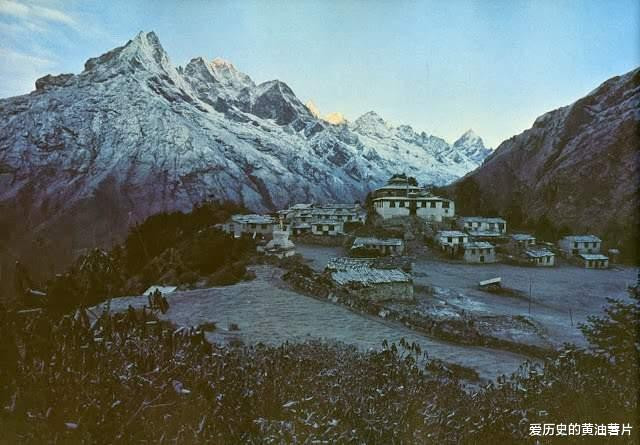

20世纪70年代,尼泊尔东部的昆布地区——雪巴人世代居住的地方——依旧保持着原始而古老的生活方式。在登山热潮尚未全面席卷全球的那个年代,这里的每一天,都是生存与信仰的交织。

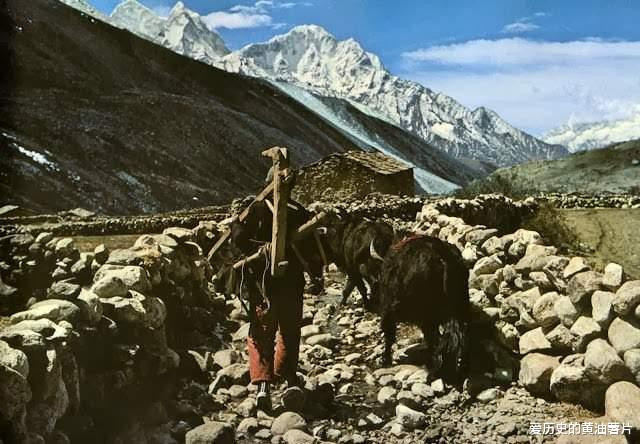

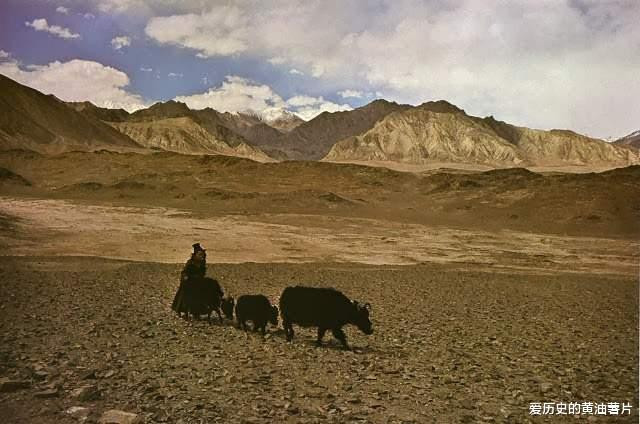

雪巴人世代与牦牛为伴。这种体型庞大、毛发浓密的动物,几乎支撑起了整个高原经济:牦牛奶被打成酥油和奶酪,是当地人的主要蛋白质来源;牛毛可以纺织保暖衣物;而牛粪则是烧饭取暖的主要燃料——在缺乏林木的高寒地带,一块干牛粪的价值甚至超过一捆柴火。

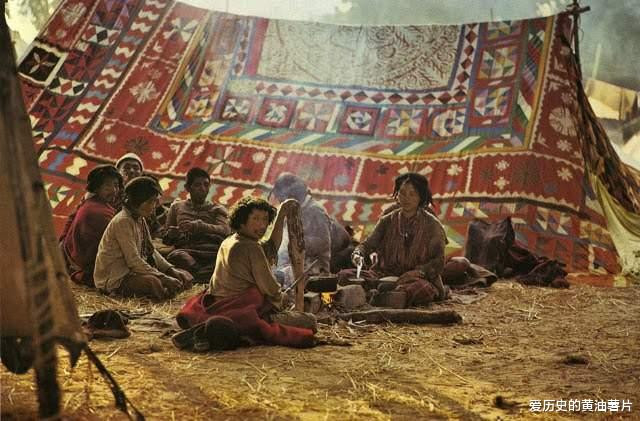

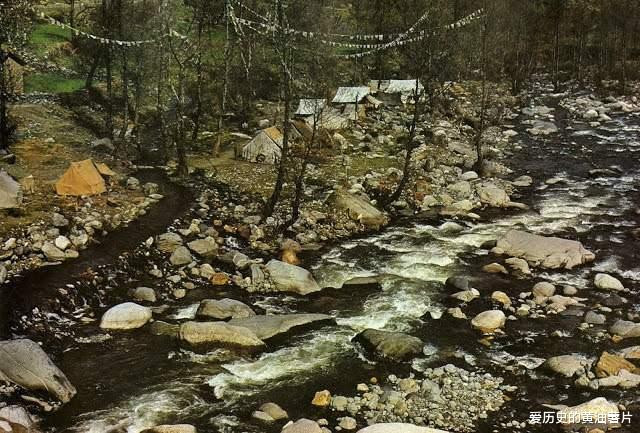

到了夏季,牧人会赶着牦牛翻越海拔五千米的山口,前往海拔更高的夏季牧场放牧。有时候,他们一走就是十几天,在风雪与冰川之间搭帐篷、熬酥油茶,守着一群牦牛过夜。这种迁徙式放牧,是雪巴人与自然长期磨合出的智慧。

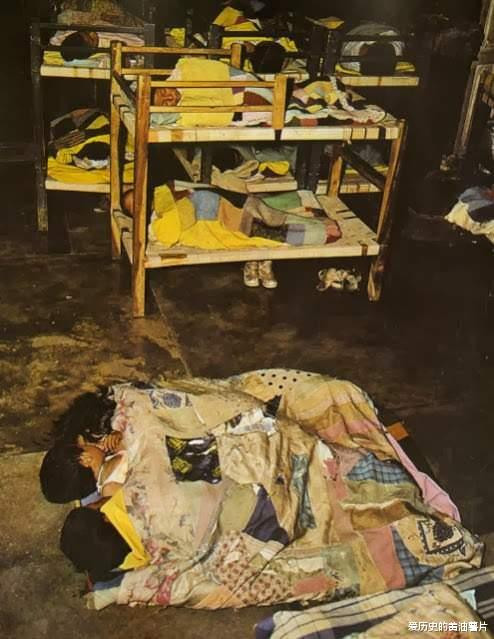

由于高原气候严酷,作物种类极为有限。青稞、荞麦和土豆是主要农作物,成为人们日常饮食的基础。炒青稞面(tsampa)、饼类和土豆炖菜是常见的饭食。

而酥油茶——用茶水、牦牛奶酥油和盐搅拌而成——则是不可或缺的热量来源和御寒饮品,人们一日多次饮用。

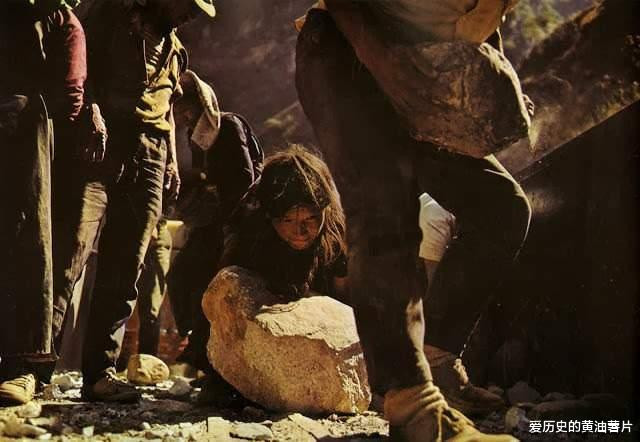

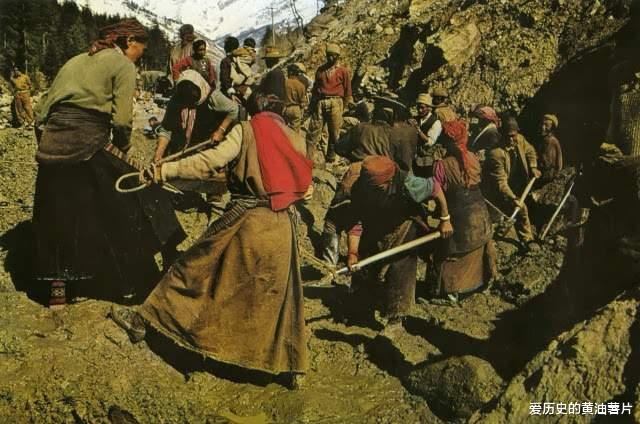

一年四季的劳动节奏鲜明。夏季气温稍升,人们便在陡峭的山坡上开垦梯田、播种和收割,所有农活几乎全靠手工完成。

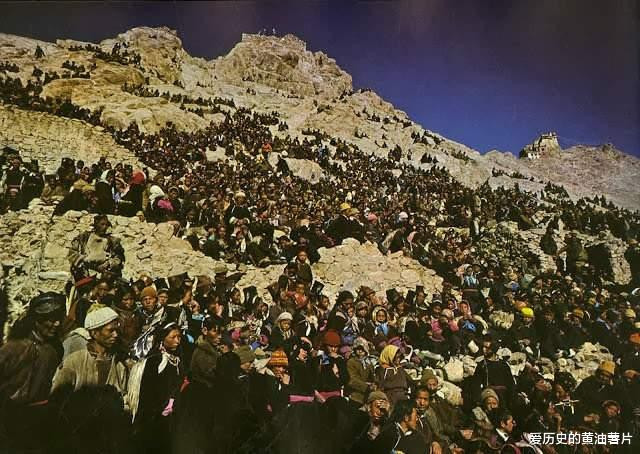

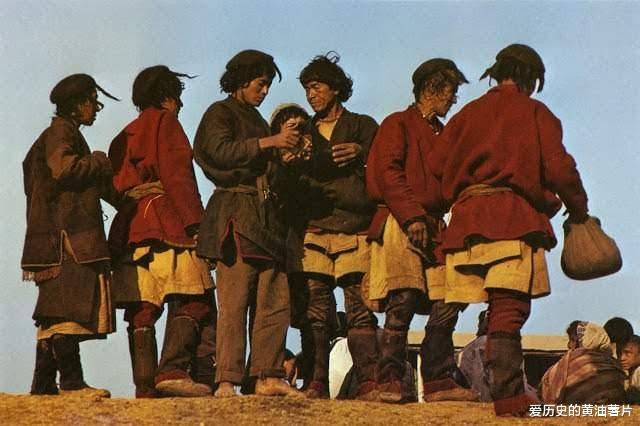

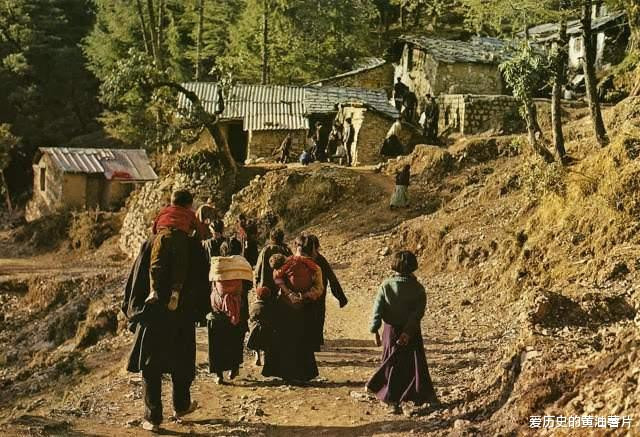

进入70年代,登山和徒步旅行的兴起为当地带来了全新的经济机会。许多雪巴男子开始担任背夫或向导,凭借对山地的熟悉和对高海拔环境的强大适应力,为外国登山队服务。

由于天生生活在高海拔环境,雪巴人的肺活量与耐力远超常人,他们能轻松在7000米以上作业。那一时期,一位普通的雪巴向导一次登山季的收入,甚至超过了他一年耕作的收入。

他们在珠穆朗玛峰等雪山探险中肩负重任,运送物资、搭建营地,是登山活动中不可或缺的中坚力量。

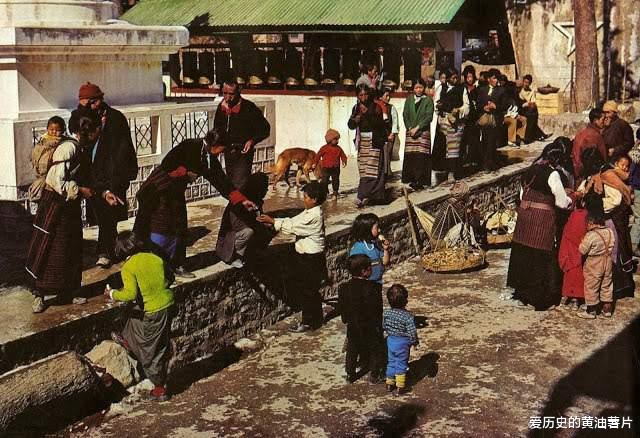

也正是在这个过程中,一些昆布村庄开始修建旅馆和茶馆,用于接待日益增多的徒步客。这成为当地经济结构变化的开端。

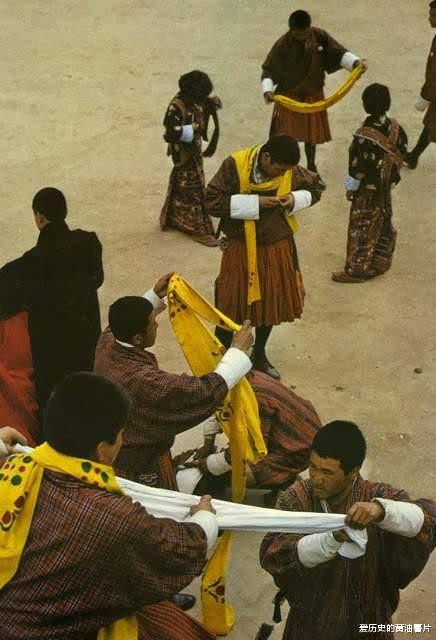

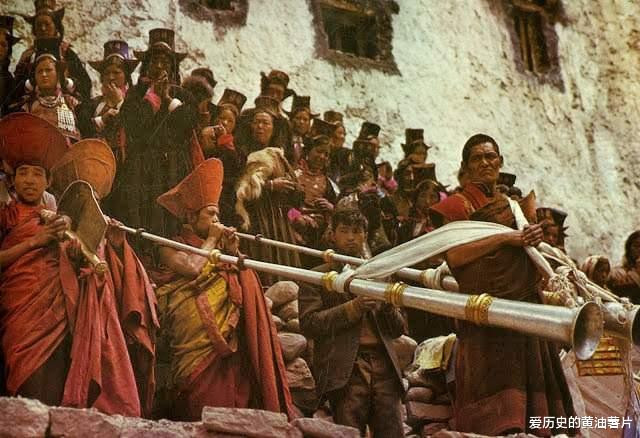

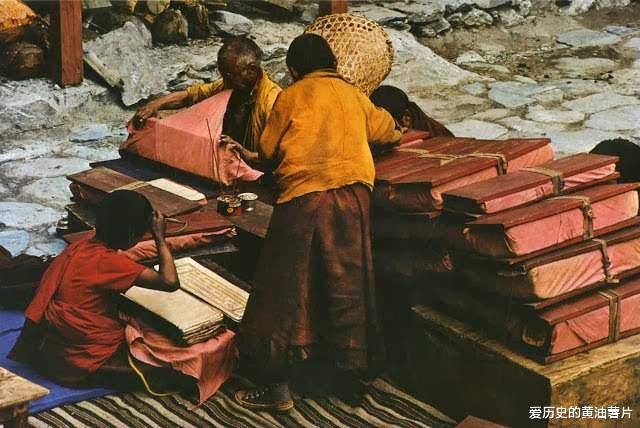

历史照片:1970年代的尼泊尔昆布地区